किसी भी देश के विकास और सशक्तिकरण की कुंजी वहाँ की शिक्षा व्यवस्था में निहित होती है। उत्तम शिक्षा से ही एक श्रेष्ठ नागरिक और महान देश का निर्माण होता है। आज जब भारत अपनी स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष पूरे कर अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और सौ वर्ष का होते-होते एक विकसित देश बनने की दिशा में बढ़ रहा है, तब इस बात की पड़ताल आवश्यक हो जाती है कि देश के शिक्षकों और शिक्षातंत्र की स्थिति कैसी है। यह भी समझना जरूरी है कि 2020 में आई देश की नई शिक्षा नीति देश को आगे ले जाने में कितनी सक्षम है। इन सब प्रश्नों को समझने के उद्देश्य से आपकी अपनी पत्रिका पुरवाई द्वारा ‘शिक्षक से संवाद’ नामक इस साक्षात्कार शृंखला की शुरुआत की जा रही है। इसके तहत हम देश के सभी प्रमुख विश्वविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों से संवाद करते हुए भारतीय शिक्षा व्यवस्था के भूत, वर्तमान और भविष्य सहित देश-समाज-संस्कृति से सम्बंधित और भी अनेक विषयों को समझने का प्रयास करेंगे।

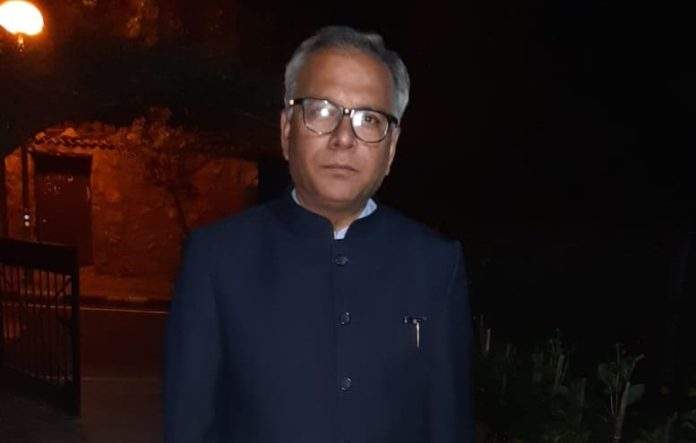

इस शृंखला की पहली कड़ी में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सम-कुलपति तथा वरिष्ठ लेखक-समीक्षक प्रो. सत्यकाम से युवा लेखक पीयूष कुमार दुबे ने बातचीत की है। इस बातचीत में प्रो. सत्यकाम के निजी जीवन से लेकर उनके अकादमिक अनुभवों एवं भारतीय शिक्षा व्यवस्था के प्रति उनके दृष्टिकोण तक अनेक विषय समाहित हैं। प्रस्तुत है।

सवाल – नमस्कार सर, पुरवाई से बातचीत में आपका स्वागत है। बातचीत की शुरुआत मैं आपके निजी जीवन से करना चाहूंगा। हिंदी के मूर्धन्य आलोचक गोपाल राय जी का पुत्र होने का आपके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ा ? क्या इससे आपने कभी किसी तरह का दबाव महसूस किया ?

सत्यकाम – पीयूष जी, आपने ये बहुत ही अच्छा सवाल किया है। एक बड़े आलोचक और बड़े विद्वान का पुत्र होने के नाते यह प्रश्न स्वाभाविक है। मैं अभी जिस जगह से बात कर रहा हूँ वो मेरे पिता की मातृभूमि है। आज मैं अपने गांव चुन्नी, जिला बक्सर, बिहार में बैठा हुआ हूँ। यहीं मेरे पिता का जन्म हुआ था।

जहां तक मेरे पिताजी का मेरे जीवन पर प्रभाव पड़ने की बात है, तो निश्चित रूप से मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं जो कुछ भी आज हूँ, मनसा-वाचा-कर्मणा अपने पिता की प्रतिच्छवि हूँ। यद्यपि पिताजी ने जो कुछ किया उससे आगे मैं कुछ कर नहीं पाया बल्कि ये कहूं कि उससे आगे कुछ करने के मैं काबिल ही नहीं हूँ। पिताजी ने जो ऊँचाई छू ली है, मैं उसे नहीं छू सकता। मेरे पिता एक बहुत बड़े आलोचक थे, उतना बड़ा आलोचक मैं नहीं बन सकता। लेकिन ये दबाव मुझ पर हमेशा रहा कि मैं प्रोफेसर गोपाल राय का पुत्र हूँ; और ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते उनकी विरासत को आगे ले जाने का जिम्मा भी मेरा ही था। मैंने अपनी ओर से प्रण लिया और प्रयास किया कि उनकी विरासत को आगे ले जाऊं। हालांकि मेरे और उनके बीच कई बार मतभेद भी होते थे। लेकिन वो वैचारिक मतभेद ऐसे नहीं थे जैसे कि कोई पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन होता है। वो अपनी दृष्टि से सोचते थे और मैं अपनी दृष्टि से सोचता था।

सवाल – आपने कहा कि आपके और आपके पिताजी के बीच मतभेद होते थे, तो क्या कभी ऐसा भी हुआ कि उन्होंने अपना कोई निर्णय आप पर आरोपित करने का प्रयास किया हो ?

सत्यकाम – नहीं, बिलकुल नहीं। मेरे पिताजी बहुत लोकतांत्रिक थे। वो मुझे सुझाव देते थे। लेकिन यह भी कहते थे कि सोचो स्वतंत्र रूप से। वे इस बात के लिए मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि मैं अपना स्वयं का व्यक्तित्व बनाऊं, जबकि मैं उनसे हमेशा कहता था कि बाबूजी, मैं आपकी प्रतिच्छवि हूँ। इसपर वो कहते थे कि नहीं, तुम मेरे बेटे होने के नाते मेरी प्रतिच्छवि जरूर हो, लेकिन हमारे इस वृक्ष की छाया से अलग होकर तुम अपना वातायन बनाओ, अपना जीवन बनाओ। ये देखकर मुझे ख़ुशी मिलेगी।

किशोरपन में मैंने दो प्रतिज्ञाएँ ली थीं। एक कि मैं प्रोफेसर नहीं बनूंगा और दूसरी कि हिंदी नहीं पढूंगा। क्योंकि, पिताजी को इतनी मेहनत, इतना संघर्ष करते देखता था तो सोचता था कि अफसरी करना बहुत बड़ी बात है। हालांकि आज हिंदी के ही कारण मुझे अफसरी और प्रोफेसरी दोनों चीजें मिल गई हैं। खैर! बी.ए. में मैंने इतिहास मुख्य विषय के रूप में लिया। लेकिन बी.ए. में मेरे जो अंक आए वो इतिहास में कम और हिंदी में ज्यादा थे। तब पिताजी ने मुझे बस यही कहा कि तुम अपना मूल्यांकन करो और ये सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। इतिहास में तुमको अपेक्षित अंक नहीं आए जबकि तुमने इसमें सबसे ज्यादा मेहनत की थी। वहीं हिंदी में तुमने कम मेहनत की लेकिन इसके बावजूद तुम्हें बहुत अच्छे अंक मिले हैं। इसके बाद एम.ए. में मैंने हिंदी ले लिया। बी.ए. ऑनर्स भी मैंने हिंदी में किया। बी.ए. और एम.ए. में मैंने टॉप किया। गोल मेडलिस्ट रहा। फिर आदरणीय स्वर्गीय प्रोफेसर रामखेलावन राय जी के मार्गदर्शन में मैंने पीएचडी भी की। लेकिन मेरी पीएचडी के दौरान भी पिताजी ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। मैं अपने गाइड के अतिरिक्त बाबूजी को भी अपने थीसिस के चैप्टर देता था। वे देखते थे और सुझाव-सलाह देते थे। अब चूंकि, मेरे पिताजी और मेरे गाइड के दृष्टिकोण में अंतर था, सो शोध-कार्य के दौरान मुझ पर दोनों का ही प्रभाव पड़ा। मेरे जीवन पर पिताजी का जो प्रभाव है उससे तो मैं कभी उऋण ही नहीं हो सकता। लेकिन यह भी सच है कि उन्होंने कभी किसी बात के लिए मुझपर कोई दबाव नहीं डाला।

एक व्यक्ति आमतौर पर अपनी पैतृक संपत्ति में और सायद पैतृक कर्म में रुचि रखता है , परंतु जैसा कि उपरोक्त बताया गया की मनसा , वाचा , कर्मणा वो पैत्रिकी से जुड़े हुए है , इसी क्रम में लेखक ने स्वयं को छायामात्रा बताया जो की सराहनीय है ।